在招投标活动中,投标保证金是确保招投标过程严肃性、防止投标人随意撤回投标或中标后拒绝签约的重要制度安排。对于参与投标的企业而言,透彻理解其法律规定,不仅是合规经营的基本要求,更是维护自身合法权益的关键。本文将以通俗易懂的方式,系统解析投标保证金的核心法律规定、缴纳与退还细则,以及背后的法律风险。

一、什么是投标保证金?其法律性质是什么?

投标保证金,是指投标人按照招标文件的要求,随投标文件一同提交给招标人的一笔款项(或保函、保险等)。其核心目的在于:

- 担保作用:担保投标人在投标有效期内不撤回投标文件。

- 承诺作用:担保中标后无正当理由不与招标人签订合同。

- 筛选作用:在一定程度上筛选出有诚意、有实力的投标人。

从法律性质上看,它属于一种担保方式,具体表现为投标担保。如果投标人违反其投标承诺,招标人有权依法不退还其保证金。

二、核心法律规定与依据

我国关于投标保证金的规定主要散见于以下法律法规中,构成了其法律依据体系:

- 《中华人民共和国招标投标法》

这是招投标领域的根本大法。其第四十六条第二款规定:“招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交。” 虽然该条直接规定的是履约保证金,但奠定了招标活动中可以使用保证金制度的基础。实践中,投标保证金的合法性也源于此框架。 - 《中华人民共和国招标投标法实施条例》(国务院令第613号)

这是对《招标投标法》的细化和补充,其中对投标保证金作出了最直接、最明确的规定。- 第二十六条:招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的,投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。

- 该条同时规定:投标保证金有效期应当与投标有效期一致。依法必须进行招标的项目的境内投标单位,以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。

- 《工程建设项目施工招标投标办法》(七部委令第30号)

针对工程建设领域,该办法第三十七条进一步明确了投标保证金的比例(不得超过项目估算价的2%,但最高不得超过八十万元人民币),并对缴纳形式等做了具体规定。

三、缴纳规定:金额、形式与时限

- 金额上限:

- 法律强制规定:不得超过招标项目估算价的2%。

- 具体行业(如工程施工)可能有额外规定,如最高不得超过80万元人民币。投标人需仔细阅读招标文件,但招标文件的要求不得违反上述法定上限。

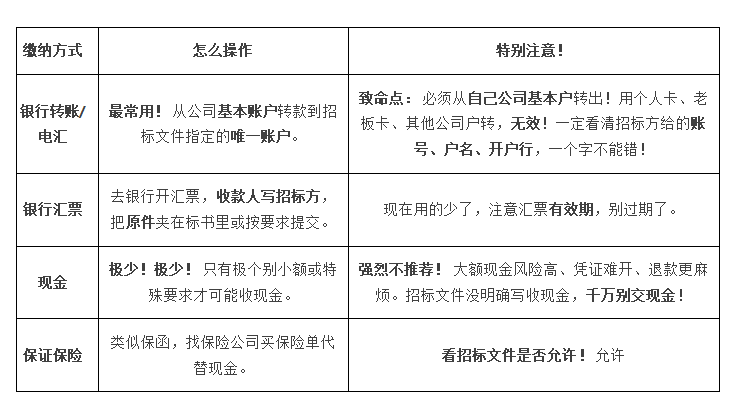

- 缴纳形式:

法律允许的形式多样,包括:- 银行电汇或转账(必须从投标人基本账户转出)。

- 银行保函(由银行出具,应用非常普遍)。

- 保险保单(由保险公司出具)。

- 支票或汇票(较少见)。

- 招标文件不得要求只能以现金形式缴纳。

- 缴纳时限:

必须与投标文件一同提交,或在招标文件规定的截止时间前到达指定账户。逾期送达的投标文件将被拒收,相应的保证金也将无效。

四、退还规定:何时退?如何退?

法律规定,招标人应及时退还保证金,以下是最主要的情形:

- 正常退还:

- 招标人与中标人签订合同后5个工作日内,应当向未中标的投标人退还投标保证金。

- (对于中标人,其投标保证金通常在提交了履约保证金或签订合同后退还)。

- 视为放弃,不予退还:

根据《实施条例》第三十五条和第七十四条,如果投标人存在以下行为,其投标保证金将被招标人依法不予退还:- 中标后无正当理由不与招标人订立合同;

- 在签订合同时向招标人提出附加条件;

- 不按照招标文件要求提交履约保证金。

- 此外,在投标有效期内撤回投标文件的,招标人也可以不予退还。

五、法律风险与实务建议

- 对于投标人:

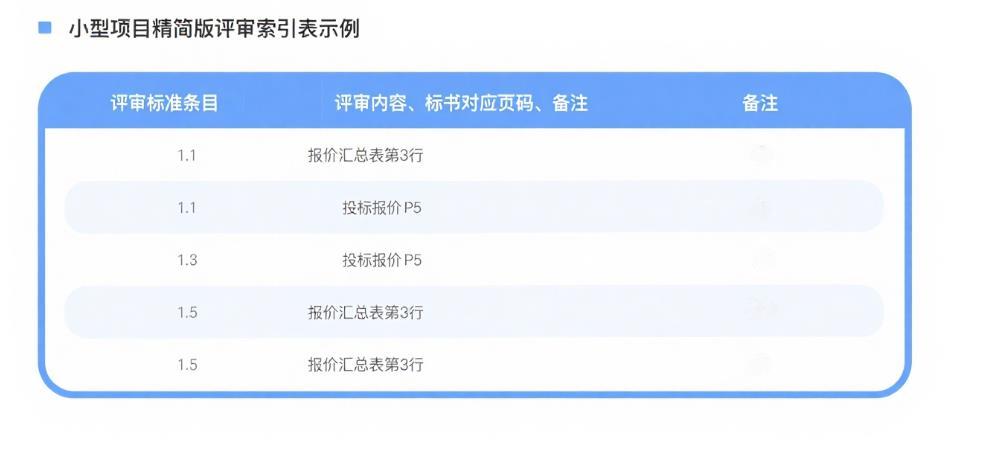

- 仔细阅读招标文件:严格遵守其中关于保证金的金额、形式、截止时间和账户信息的要求。

- 对公转账:确保从公司基本户转出,并备注清晰项目名称和“投标保证金”字样。

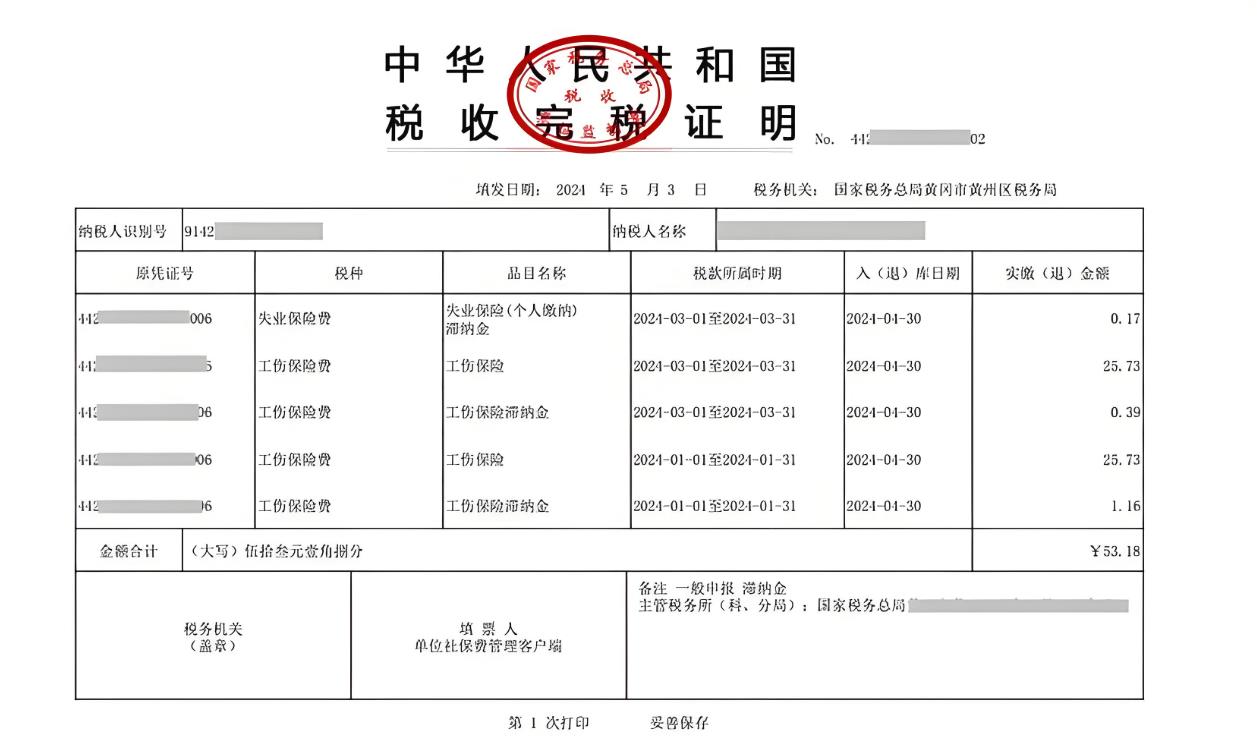

- 保留凭证:妥善保管转账回单、保函正本等所有凭证。

- 及时跟进:中标签订合同或未中标后,主动关注保证金退还进度。如遇无故拖延,可依法提出异议。

- 对于招标人:

- 合规设定要求:不得在招标文件中设定超过法律上限的保证金金额或指定特定缴纳机构(如必须某家银行保函)。

- 及时退还:必须在法定期限内完成退还操作,否则可能需支付逾期利息,甚至引发诉讼。

- 谨慎没收:只有在法律明确规定的情形下才能不予退还保证金,并应履行告知程序,做好证据留存。

投标保证金是招投标法律体系中的一项重要制度,其核心法律规定清晰明确。无论是投标人还是招标人,都应当以《招标投标法》及其实施条例为准绳,规范操作,防范风险。对于投标企业而言,熟知这些规则,意味着既能避免无谓的资金损失,也能在权益受损时有力维权,从而在激烈的市场竞争中行稳致远。

读者互动

暂无评论,欢迎发表您的观点!