一、投标文件未响应“实质性条款”的法律后果

1. 投标被直接否决

根据《招标投标法实施条例》规定,评标委员会必须否决未实质性响应招标文件的投标。例如,在案例[(2015)川民终字第1019号]中,因投标文件未提供符合要求的检测报告,法院认定该投标无效。实质性条款通常涉及技术参数、资质要求、合同核心条款(如价格、工期)等内容,若偏离则直接影响招标目的实现。

2. 中标无效及合同失效风险

若未实质性响应的投标被错误评标并中标,中标结果可能被判定无效。例如,在非法定招标项目中,若合同已签订但存在实质性偏离,合同可能被解除;而法定招标项目则需重新招标或协商解决。

3. 民事赔偿与行政责任

若投标人的行为构成虚假陈述或欺诈,可能需承担赔偿责任;招标人或评标委员会若未严格审查,可能面临行政监督部门的责令改正或处罚。例如,某案例中招标人因未履行审查义务被判定承担诉讼费用。

4. 项目延期与成本增加

投标被否决或合同无效将导致招标流程重启,可能造成时间延误和经济损失,尤其在工程类项目中影响显著。

二、避免常见错误的建议

1. 严格研读招标文件,明确实质性要求

投标前需逐条核对招标文件的“实质性条款”,包括技术规格(如设备性能)、商务条件(如付款方式)、资质要求等。

注意招标文件中以醒目方式标注的强制性条款,避免遗漏关键内容(如资质证明、检测报告)。

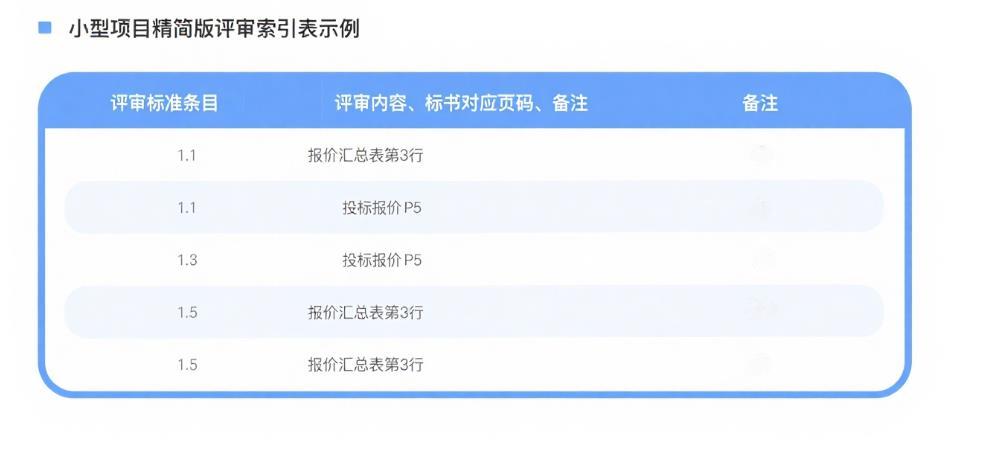

2. 建立投标文件内部审核机制

设置多级审核流程,重点检查投标文件是否完整响应招标文件的实质性要求(如技术参数是否达标、合同条款是否偏离)。

使用标准化模板和清单,确保格式、签字盖章等符合性要求无遗漏。

3. 及时沟通与澄清

对招标文件中模糊或有歧义的条款,应在投标截止前书面要求招标人澄清,保留沟通记录。

避免自行对条款进行解释或调整,例如擅自修改交货期或技术方案。

4. 借助法律与专业支持

投标前可咨询法律顾问或行业专家,评估技术偏离是否构成“实质性不响应”。

参与投标培训,熟悉《招标投标法》及相关判例,避免因规则理解偏差导致错误。

5. 关注评标阶段的应对策略

若评标委员会提出质疑,应及时提供补充材料或澄清说明,但不得修改实质性内容。

对评标结果有异议时,可通过异议投诉程序维权,但需基于充分证据。

总结

投标文件对“实质性条款”的响应是招投标活动的核心合规要求。投标人需通过严格审核、专业支持及合规操作规避风险;招标人则需在文件编制和评标环节明确标准,避免争议。