在招投标活动中,“经评审的最低投标价法”因其直观和经济性被广泛应用。但何为“经评审”?“最低价”如何设置才合法合规?本文将深入浅出地解析这一评标方法的设置标准、核心法律依据及实操要点,帮助招标人和投标人规避风险,实现科学、高效的招投标。

一、什么是“经评审的最低投标价法”?

简单来说,“经评审的最低投标价法”并不等于“唯最低价”。它是指在投标文件能够满足招标文件的实质性要求(如技术规格、质量标准、工期等)的前提下,由评标委员会对投标报价进行必要的审核与调整后,将评审调整后的最低报价作为中标候选人的评标方法。

其核心在于两个步骤:

- 符合性审查:首先筛除所有不满足招标文件核心要求的投标(如资质不符、技术方案不达标)。

- 价格评审:对通过符合性审查的投标,对其报价进行细致审核,排除可能存在的漏报、错报或不平衡报价,计算出经评审的最终报价,其中最低者获胜。

这有效防止了恶意低价竞标后无法履约或后期频繁索赔的风险,旨在选出“性价比”最高的投标人。

二、核心法律依据与设置标准

设置“经评审的最低投标价法”并非招标人随心所欲,必须严格遵循国家法律法规。其主要依据包括:

- 《中华人民共和国招标投标法》

- 第四十一条明确规定:“中标人的投标应当符合下列条件之一:(一)能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;(二)能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标价格最低;但是投标价格低于成本的除外。”

- 这条法律赋予了“经评审的最低投标价法”法定地位,同时也为其设置了最重要的红线:投标价格不得低于成本。

- 《中华人民共和国招标投标法实施条例》

- 第五十条进一步细化:“招标项目设有标底的,招标人应当在开标时公布。标底只能作为评标的参考,不得以投标报价是否接近标底作为中标条件,也不得以投标报价超过标底上下浮动范围作为否决投标的条件。”

- 第五十一条规定,评标委员会应当否决其投标的情形包括:“(五)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价。”

- 这些条款明确了评标的核心是评审其报价是否合理、是否低于成本,而非简单地与标底或限价对比。

设置标准总结:

基于以上法律,设置此方法的标准可归纳为:

- 适用范围标准:适用于技术方案相对成熟、标准统一、性能规格量化清晰的通用货物、服务或工程项目。对于技术复杂、需要深度评价方案优劣的项目,则不适用。

- “成本”界定标准:这是设置的难点和关键。这里的“成本”指的是投标人的个别成本,而非社会平均成本。评标委员会需通过询问、要求书面说明、提供证明材料等方式,判断其报价是否低于其企业自身的合理成本。

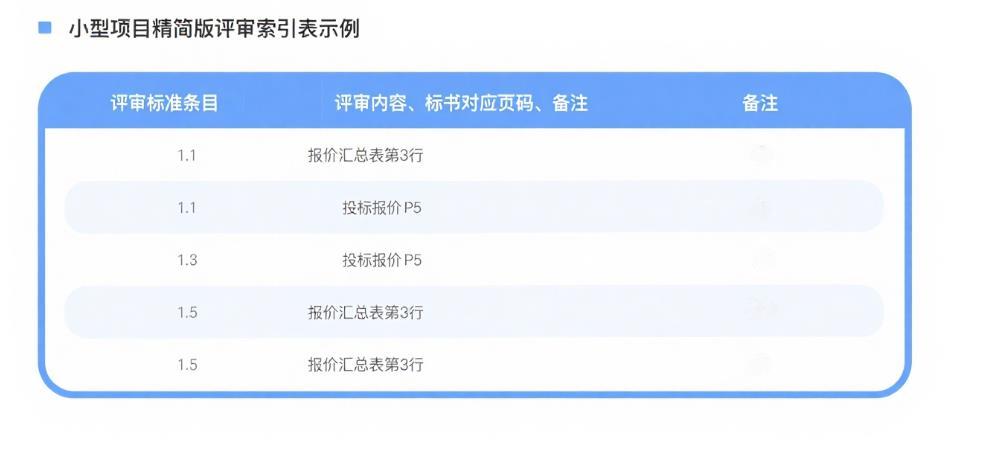

- 评审因素设置标准:招标文件中必须提前明确“评审”所包含的具体因素,如细微偏差的量化折价、付款条件差异带来的资金成本、工期差异带来的价值差异等,确保评审过程有据可依,透明公正。

三、如何正确应用与规避风险?

对招标人而言:

- 精准定位:判断项目是否真正适合采用此方法。切忌在所有项目上“一刀切”。

- 完善招标文件:必须在招标文件中事先明确评标的具体标准、程序、价格调整的因素和方法,否则评标时无法操作。

- 严防低于成本价:评标委员会必须履行审查义务,对疑似低于成本的报价进行质询和认定,并要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料,否则其中标可能被认定为无效。

对投标人而言:

- 理解规则:仔细阅读招标文件,清楚其“评审”的具体规则,报价时考虑所有可能被调整的因素。

- 理性报价:切忌为中标而盲目报出无法履约的“地狱价”。一旦被认定为“低于成本价”,将直接否决投标;即使侥幸中标,也将面临巨额亏损甚至履约失败的法律风险。

- 准备澄清材料:如报价较低,需提前准备好成本构成说明材料,以证明其报价的合理性,应对可能的质询。

“经评审的最低投标价法”是一种科学且高效的经济评标工具,但其成功应用建立在严谨的设置标准、透明的操作流程和严格的法律合规基础之上。它的精髓在于“评审”二字,通过专业的审查确保“最低价”是合理且可持续的,最终实现项目价值最大化与市场健康竞争的双赢局面。

招标双方只有深刻理解其法律内涵和操作要点,才能更好地利用这一工具,共同维护公平、公正、高效的招投标市场秩序。